目次

第三章

第三章

神武東征

神武東征

(5)『紀』の旅程

ところが、『紀』と通説にしたがって、紀ノ川河口の竈山に五瀬の遺体を葬った後の神武軍の行程をみてみると、大変な事になるのだ。詳細は後述するが、まさに瓊瓊杵を薩摩半島の鹿児島県川辺郡笠沙町(吾田の長屋の笠狹=南さつま市)の野間岬に向かわせ、阿多でインドネシアからの渡来人の隼人と暮らさせ、神武をインドネシア人(8分の1日本人)に仕立ててしまう愚をおかす事の二の舞になる。

『紀』の本文に従って見てみよう。神武軍は五瀬の遺体を竈山に葬った後、近くの名草邑で名草戸畔と戦い、名草戸畔を殺す。そこから、狭野を越えて熊野の神の村に至り、天の磐盾に登った。そこから船に乗り海路を行くが暴風にあって稲飯と三毛入野の二人の兄が水死する。神武はさらに舟軍を進めて熊野の荒坂の津(丹敷浦)に到着し、丹敷戸畔を殺している。

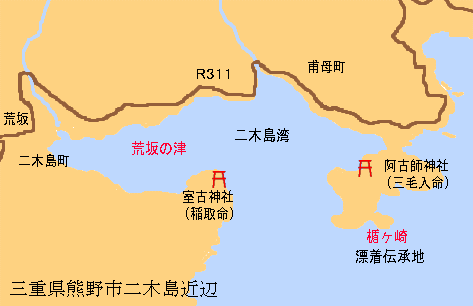

通説では、「名草邑」は紀三井寺のあるに名草山周辺、「佐野」は新宮市佐野、「熊野の神邑」は新宮市付近、「天磐盾」は同じ新宮市にある神倉山(120mの絶壁がある)あるいは神倉神社の御神体である巨岩ゴトビキ岩としている。荒坂の津(丹敷浦)については不明としているが、熊野市の東北にある二木島湾付近だとする説がある。伝説では二木島の里人は、難破した神武たちを懸命に助けた。二木島にはその事を今に伝える関船競漕という神事がある(図5)。

Google Mapを見てみよう。二木島から熊野市の背後は紀伊山地で、1500〜1900m級の山々がそびえる。現在でこそ熊野市から国道169号線と370号線を使って、宇陀市に到る事が出来るが、大変険しい道のりである。私事になるが、三重大学に在職中、国道169号線で川上村井光、309号線で黒滝村、天川村および上北山村にあるアマゴやアユの養殖場に通い、病魚を採取した。昭和五十〜六十年代、これらの国道は急カーブと上り坂、下り坂の連続で、車酔いが必然であった。それに途中に村落がほとんどなかった。私の想定する弥生後期には、とてもではないが紀伊山地を縦断することは出来なかったであろう。第一に食糧が補給出来ないうえに、重い軍装では行軍できない。まさに、太平洋戦争中、ニューギニアの中央山脈を越える「リ号作戦」をたてた大本営の愚かな戦略を彷彿させる。かつて、奈良盆地への侵攻を試みた神武軍は、信貴山南麓あたりの竜田越えでさえ、道が狭く険しいとして断念していたではないか。したがって、神武軍の紀伊山地縦断は無く、二木島の関船競漕の神事は『紀』の記載を参考に後世に始められたのであろう。

私も『紀』を読んで、最初、名草姫の激しい抵抗の結果、神武軍は紀ノ川に沿って大和に向かって進軍する事ができず、そのため紀伊半島を迂回して新宮市の熊野川(新宮川)を伝って大和に至らざるを得なかったと考えた。よくよく検討してみると、『紀』の道程では、神武軍は、今頃、紀伊山地の山奥で化石になっているとしか思えない。瓊瓊杵の天孫降臨譚の道程も、神武の大和に至る道程も、『紀』の記述はあまりにも潤色されすぎているとしかいえない。熊野に関する潤色は、奈良時代に熊野灘沿いの熊野から贄物が都に献上される様になって人物の往来が増え、中央政府において熊野の地理情報が豊富になった故に、出来たのであろう。

しかしながら重要なことは、古来この地域に「熊野」と名のつく郡町村字が存在したことがないのだ。近隣に、熊野市があるが、成立は昭和二十九年であり、勿論、市内に「熊野」の名がつく町村字はない(逸話に基づいて名付けられた笠狭町と同様である)。この地域で、「熊野」が付くのは熊野灘、熊野川、熊野本宮だけである。『先代旧事本紀』の『国造本紀』には、熊野国造(饒速日の後裔:高倉下の子孫か?)が十三代成務天皇の時代に置かれたとなっており、その頃に、紀伊半島南端から新宮市にかけての地域が熊野と呼ばれた可能性はあるが、地名として残っていないのである。『記紀』の解釈で、神武が至った熊野邑を和歌山県新宮市と東牟婁郡と比定するのは間違っているのだ。

潤色といえば、稲飯と三毛入野の二人の水死も同じである。『記』では、豊玉姫の八尋和邇姿での出産譚で、神武四兄弟を紹介する。「御毛沼(みけぬの=三毛入野)命は波の穂を踏みて常世の国に渡った」、また「稲氷(いなひ=稲飯)命は妣國(ははのくに)である海原へ入坐した」とだけ記されている。他方、『紀』では、暴風の海で、稲飯は「我が先祖は天神、母は海神であるのに、どうして我を陸に苦しめ、また海に苦しめるのか」といって剣を抜いて海に入り、鋤持(さひもち)の神になった。鋤持神は、歯の鋭い肉食のサメのことであろうか。また、三毛入野は、「母も叔母も海神であるのになぜ風波をたてて溺れさせようとするのか」と恨み言をいい、波頭をふんで常世の国に去った。これは、祖母が海神の和邇であったことから、この表現になったのであろう。しかしながら、先述した熊野市二木島の室古神社と阿古師神社の由緒では、「神武軍が嵐にあって遭難した後、漂着した稲飯命の遺体を室古神社に祀り、また、三毛入野命の遺骸は見つからなかったが、阿古師神社に祀った」とされる。後世、神武紀を解釈してこのような社伝が造られたのであろうが、真っ当な解釈であると私は思う。

『記』では御毛沼と稲氷の死亡の詳細は記述されないが、『紀』ともに同じ水死と判断する。室古神社の社伝では稲飯命は遺体となって漂着したとしており、まさに死亡して、「妣國」(亡き母の国)つまり死後の世界に逝ったのであろう。他方、三毛入野命の遺骸は見つからなかったと阿古師神社の社伝が伝えることから、遺体は黒潮に乗り熊野灘の海原遠くに漂流し去ったのであろう。「常世の国」とは太平洋はるかの「恒常的に日出る処」であると私は解釈する。民俗学者の折口信夫は、『妣が国へ・常世へ』(青空文庫 Web)で、妣国と常世とは違うと解く。「妣国はわれわれの祖たちの恋慕した魂のふる郷、過ぎ来た方をふり返る妣が国」、「常世はあこがれの物資豊かな住み良い国」と詩情豊かに説くが、残念ながら、理系の私にはこの高説は理解できない。